ご用意いただく書類

| ◎ポイント |

|---|

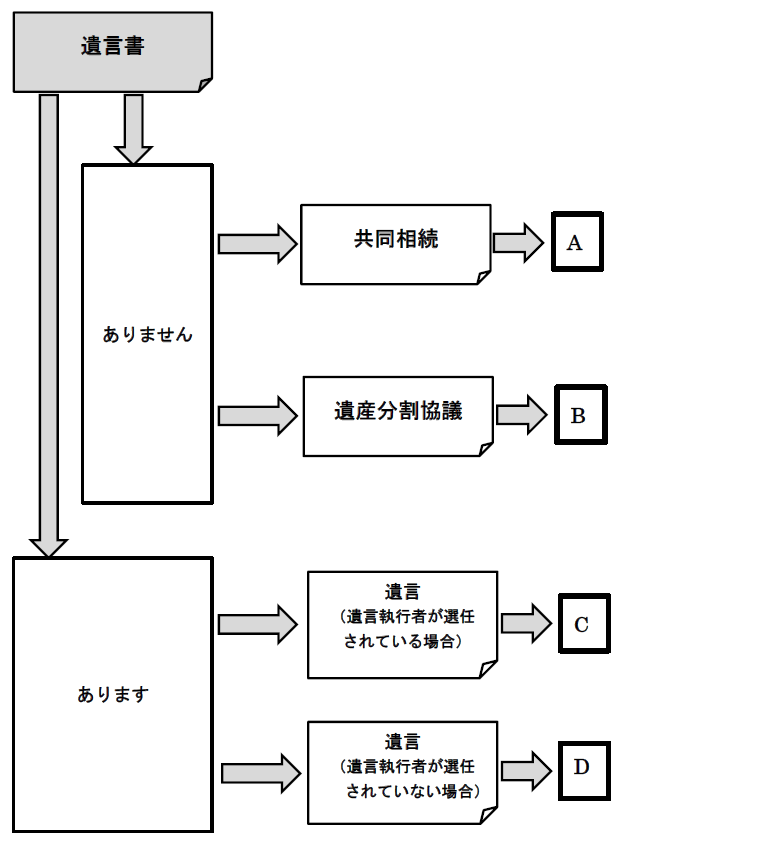

| ご用意いただく書類についてご案内します。 ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。 下図を参考に、該当するA~Dをお選びいただき必要書類をご確認ください。 A~Dに当てはまらない場合は、お問い合わせください。 |

相続届をご郵送希望の方にお送りしている冊子はコチラ(17/27~24/27ページ目に「相続届」の記入見本あります)

なお、相続に関する用語をまとめておりますのでコチラ(相続に関する用語集)をご参照ください。

A.共同相続の場合の必要書類

| ① | 相続届 | |

|---|---|---|

|

相続人様全員のご住所・お名前の記入および実印の押印をお願いします。 ご住所・お名前は印鑑証明書どおり(番地・番・号・マンション名等)に、ご本人が自署してください。 実印は鮮明に押印してください。 |

||

| ② | 法定相続情報一覧図または被相続人(亡くなられた方)様の戸籍謄本一式(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む) | |

|

||

| 除籍謄本 | 婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。 戸籍に記載された全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。 |

|

| 改製原戸籍謄本 | 改製原戸籍とは、戸籍の改製(戸籍法の改正による法務省令等)によって、従前の戸籍が消除され、新たな戸籍が編製された場合の、その除かれた従前の戸籍のことです。 改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項の全てが移記されているわけではありません。例えば、改製前に結婚などで除籍されている場合は、改製後の戸籍謄本に移記されないため、改製原戸籍謄本が必要となります。 |

|

| ③ | 相続人様の戸籍謄本 | |

| 相続人様が被相続人様の配偶者および長男、次男、長女、次女など子供の場合は、上記②の戸籍で確認できるときは省略できる場合があります。 ②で法定相続情報一覧図をご提出いただく場合は、相続人様の戸籍謄本は不要です。 |

||

| ④ | 相続人様の印鑑証明書(全員) | |

| 市・区役所、町・村役場で発行され、発行から6カ月以内のものが必要です。 相続人様が海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代わって現地の日本大使館、日本領事館や海外の公証人が発行する「サイン証明書」および「在留証明書」が必要となります。 |

||

| ⑤ | 被相続人様の預金通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫契約の鍵または貸金庫ご利用カード | |

| 所在不明の場合は、上記①の相続届に記入してください。 | ||

- 戸籍謄本等・印鑑証明書は必ず原本のご提出をお願いします。なお銀行で写しをとり、原本はお返しします。

B.遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類

| ① | 相続届 | |

|---|---|---|

|

当行の相続届で遺産分割する場合は相続人全員のご住所・お名前の記入および実印の押印をお願いします。 遺産分割協議書がある場合は原則、相続人全員のご住所・お名前の記入および実印の押印をお願いします。当行預金を相続する相続人以外の自署・押印が困難な場合は事前にご相談ください。 住所・お名前は印鑑証明書どおり(番地・番・号・マンション名等)に、ご本人が自署してください。 実印は鮮明に押印してください。 |

||

| ② | 遺産分割協議書(作成している場合) | |

|

相続人様全員が遺産分割協議に参加され、全員の署名・実印が押印され、全員の印鑑証明書が添付されていることを確認してください。 なお、相続人様が未成年者の場合は、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要となります。 その場合は遺産分割協議には、未成年者に代わって、その「特別代理人」が参加します(未成年者特別代理人選定審判書謄本および特別代理人の実印の押印と印鑑証明書の添付を確認してください)。 |

||

| ③ | 法定相続情報一覧図または被相続人(亡くなられた方)様の戸籍謄本一式(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む) | |

|

||

| 除籍謄本 | 婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。 戸籍に記載された全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。 |

|

| 改製原戸籍謄本 | 改製原戸籍とは、戸籍の改製(戸籍法の改正による法務省令等)によって、従前の戸籍が消除され、新たな戸籍が編製された場合の、その除かれた従前の戸籍のことです。 改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項の全てが移記されているわけではありません。例えば、改製前に結婚などで除籍されている場合は、改製後の戸籍謄本に移記されないため、改製原戸籍謄本が必要となります。 |

|

| ④ | 相続人様の戸籍謄本 | |

| 相続人様が被相続人様の配偶者および長男、次男、長女、次女など子供の場合は、上記③の戸籍で確認できるときは省略できる場合があります。 ③で法定相続情報一覧図をご提出いただく場合は、相続人様の戸籍謄本は不要です。 |

||

| ⑤ | 相続人様の印鑑証明書(全員) | |

| 市・区役所、町・村役場で発行され、発行から6カ月以内のものが必要です。 相続人様が海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代わって現地の日本大使館、日本領事館や海外の公証人が発行する「サイン証明書」および「在留証明書」が必要となります。 | ||

| ⑥ | 被相続人様の預金通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫契約の鍵または貸金庫ご利用カード | |

| 所在不明の場合は、上記①の相続届に記入してください。 | ||

- 遺産分割協議書(作成している場合)・戸籍謄本等・印鑑証明書は必ず原本のご提出をお願いします。なお銀行で写しをとり、原本はお返しします。

C.遺言書があり、遺言執行者が選任されている場合の必要書類

| ① | 相続届 | |

|---|---|---|

|

遺言執行者または受遺者(※)のご住所・お名前の記入および実印の押印をお願いします。 ご住所・お名前は印鑑証明書どおり(番地・番・号・マンション名等)に、ご本人が自署してください。 実印は鮮明に押印してください。 (※)遺言書により遺贈を受ける方として指定されている方。 |

||

| ② | 自筆証書遺言書・秘密証書遺言書・公正証書遺言書 | |

|

自筆遺言書を法務局で保管している場合、相続人等の請求により法務局が発行する「遺言書情報証明書」。(この場合、家庭裁判所の検認は不要です。) 公正証書遺言書の場合、公証人役場から発行される公正証書の謄本または正本。(この場合、家庭裁判所の検認は不要です。) |

||

| ③ | 遺言書検認済証明書または遺言検認調書謄本 | |

|

自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の場合に必要な書類で、遺言書が民法の定めどおりに作成されていることの家庭裁判所の証明書。 遺言書の内容の検証まではしません。 |

||

| ④ | 法定相続情報一覧図または被相続人(亡くなられた方)様の戸籍謄本・除籍謄本等 | |

|

||

| 除籍謄本 | 婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。 戸籍に記載された全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。 |

|

| ⑤ | 遺言執行者または受遺者様の印鑑証明書 | |

| 市・区役所、町・村役場で発行され、発行から6カ月以内のものが必要です。 相続人様・受遺者様が海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代わって現地の日本大使館、日本領事館や海外の公証人が発行する「サイン証明書」および「在留証明書」が必要となります。 |

||

| ⑥ | 遺言執行者選任審判書謄本 | |

| 上記②で遺言執行者が選任されている場合は不要です。 遺言の内容が遺産分割の必要な場合に家庭裁判所へ選任の申立をします。 |

||

| ⑦ | 被相続人様の預金通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫契約の鍵または貸金庫ご利用カード | |

| 所在不明の場合は、上記①の相続届に記入してください。 | ||

- 遺言書の内容によっては、受遺者、法定相続人全員の自署・捺印と被相続様分の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人様の戸籍謄本、相続人様の印鑑証明書をご提出いただく場合があります。

- 遺言書・戸籍謄本等・印鑑証明書は必ず原本のご提出をお願いします。なお銀行で写しをとり、原本はお返しします。

D.遺言書があり、遺言執行者が選任されていない場合の必要書類

| ① | 相続届 | |

|---|---|---|

|

受遺者のご住所・お名前の記入および実印の押印をお願いします。 ご住所・お名前は印鑑証明書どおり(番地・番・号・マンション名等)に、ご本人が自署してください。 実印は鮮明に押印してください。 (※)遺言書により遺贈を受ける方として指定されている方。 |

||

| ② | 自筆証書遺言書・秘密証書遺言書・公正証書遺言書 | |

|

自筆遺言書を法務局で保管している場合、法務局より発行される「遺言書情報証明書」(この場合、家庭裁判所の検認は不要です。) 公正証書遺言書の場合、公証人役場から発行される公正証書の謄本または正本 |

||

| ③ | 遺言書検認済証明書または遺言検認調書謄本 | |

| 自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の場合に必要な書類で、遺言書が民法の定めどおりに作成されていることの家庭裁判所の証明書。 遺言書の内容の検証まではしません。 | ||

| ④ | 法定相続情報一覧図または被相続人(亡くなられた方)様の戸籍謄本・除籍謄本等 | |

|

||

| 除籍謄本 | 婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。 戸籍に記載された全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。 |

|

| ⑤ | 受遺者様の印鑑証明書 | |

| 市・区役所、町・村役場で発行され、発行から6カ月以内のものが必要です。 相続人様が海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代わって現地の日本大使館、日本領事館や」海外の公証人が発行する「サイン証明書」および「在留証明書」が必要となります。 |

||

| ⑥ | 被相続人様の預金通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫契約の鍵または貸金庫ご利用カード | |

| 所在不明の場合は、上記①の相続届に記入してください。 | ||

- 遺言書の内容によっては、受遺者、法定相続人全員の自署・捺印と被相続様分の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人様の戸籍謄本、相続人様の印鑑証明書をご提出いただく場合があります。

- 遺言書・戸籍謄本等・印鑑証明書は必ず原本のご提出をお願いします。なお銀行で写しをとり、原本はお返しします。

ご提出いただく戸籍謄本の範囲

お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等及び法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等が必要です。

主なケースをご案内しますのでご参照ください。

C.(遺言書があり、遺言執行者が選任されている)、D.(遺言書があり、遺言執行者が選任されていない)の場合は、戸籍謄本等を省略できる場合があります。

主なケースをご案内しますのでご参照ください。

(1)配偶者と子どもが相続人の場合

| ご用意いただく戸籍謄本 | |

|---|---|

| 1 被相続人 | 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |

| 2 相続人(子A・B) | 結婚などで被相続人の戸籍から除外されている場合は現在の戸籍謄本(戸籍抄本) |

(2)配偶者と父母が相続人の場合

| ご用意いただく戸籍謄本 | |

|---|---|

| 1 被相続人 | 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |

| 2 相続人(父・母) | 現在の戸籍謄本 |

(3)ご兄弟姉妹と甥が相続人の場合

| ご用意いただく戸籍謄本 | |

|---|---|

| 1 父(故人)・母(故人) | 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |

| 2 被相続人 | 結婚などで被相続人のご両親の戸籍から除外されて以降、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |

| 3 兄弟姉妹(例:弟B(故人)) | |

| 4 相続人(例:弟A・甥C) | 結婚などでご両親の戸籍から除外されている場合、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) |